1.宅建試験のスペシャリスト山元講師による熱血講義

宅建試験をはじめとする不動産系資格試験のスペシャリストである当社代表の山元講師が、全科目を担当します。試験を知り尽くした1人の講師が全科目を担当することで、講師間の講義レベルのムラをなくし、皆様の理解を確かなものとします。

2.詳細な本試験分析に基づく合格必要知識の絞り込み

詳細な本試験分析に基づき、本試験合格に必要な知識・問題解答方法を伝授します。

さらに、重要ランク、難易度及び目標得点を設定することにより、コンスタントに合格点がとれる実力を養成します。日頃から難易度を意識しながら問題演習を行うことで、本試験においても皆様が確実に得点しなければならない平易な問題と、難問の区別がある程度自分で判断できるようになり、設問ごとの解答時間にメリハリをつけることができるようになります。

3.インターネットを駆使した音声講義

ブロードバンド環境さえあれば、聴きたいときに繰り返し受講でき、また必要であれば、聴きたい講義を各種媒体に録音することで場所を問わずに講義が受けられる、これが当社の宅建試験講座の最大の特徴です。

4.他校にはない圧倒的なロープライスを実現

これまで多くのお客様から「学習をやる気にはなったものの、予備校は学費が高いし、独学では最後まで勉強が続くか分からないので受講を見送った」との声をお聞きしてきました。せっかくやる気になったのに、たいへんもったいない話だと痛感してきました。

そこで当社では、インターネットを最大限駆使することで、他校にはない圧倒的なロープライスを実現することができました。是非他校の総合講座等の価格と比較してみてください。きっとご納得いただけるものと確信しております。

当社は、皆様の今のやる気を何よりも大切にしていただきたいと思っています。

貴重なお金は、合格後に自分へのご褒美として有意義に使ってください。

5.2年間という長期の受講可能期間が実現

日常生活では、突発的な用事や体調不良といった諸々の事情により、当初予定した学習が思うように進まないことが多々あります。そして、いつの間にか学習するのを辞めてしまい、教材をオークションに出品・・・。

なぜこのような事態が多く起こってしまうのかを当社なりに真剣に検討してきました。そして、多くの受講生にとっては、上記に挙げたような突発的な事情が一度や二度ではなく、むしろ当たり前に起こっていることがわかりました。その結果、多くの予備校が設定している欠席フォローの制度を利用するのも億劫になってしまい、そうこうしている間に受講期間が終了してしまって受験を断念してしまっているのです。宅建試験を例に挙げれば、毎年受験申込者の約2割の人が未受験です。

そこで、当社では講座申込みの日から2年間という長期の受講可能期間を設定し、万一何らかの事情で一時的に勉強できない期間があったとしても、再び勉強しようと思い立ったときに何らの経済的負担をかけることなく、最新の講義を受けられるようにしました。

6.電子メール・郵送による万全のフォローアップ

受講生限定で、電子メール・郵送で質問や相談ができます(ただし、質問回数は、10項目に限ります。それ以上は有料となります)。担当講師が直接回答させていただきますので、疑問や不安が解消できます。ただし質問が集中した場合や、質問内容によっては、回答までに相当程度時間を要することがあります。なお、電話での質問はできませんのでご注意ください。

※当社講座に関する質問のみとさせていただきますので、予めご了承ください。

当社代表:山元より皆様へのメッセージ

よく、お客様から「そもそも私に合格できるのか、不安です。」と質問を受けます。皆様が不安になる気持ちはよく分かります。「高額な受講料を払って失敗したら、何の意味もなくなるのではないか・・・」という不安は受験を決意した人にとっての永遠の課題です。もちろん、私自身も同じ不安を抱えながら学習してきました。

そこで当社では、お客様の経済的負担を最小限に抑え、少なくとも経済的な不安を払拭することはできたと自負しております。また受講可能期間も長期に設定することにより、お仕事をお持ちの方も柔軟な姿勢で学習に取り組んでいただけます。いいんです、避けられない予定が入ったのなら一旦そちらを優先してください。そしてゆっくり取り戻せばいいんです。

さあ、舞台は整いました!当社で取り扱う講座は学校の勉強とは全く異なりますから、楽しみながら新しいことを学べ、かつ本試験合格にも導きますよ。皆様の今のやる気を大切にしていただき、その気持ちを当社に応援させてください!一緒にがんばっていきましょう!

お客様に交付するテキスト内容 ※写真は見本です。

- 権利関係、宅建業法、法令上の制限等:合わせて1冊

- 過去問題集:PDFファイルにてホームページ上に公開(会員の方のみ閲覧・印刷可能)※紙ベースでの交付はありません。

当社の宅建講座で使用するテキストは、オリジナル教材です。なお、テキストは全てB5サイズで26穴を開けた状態(市販のルーズリーフと同じサイズ)で交付させていただきます。なお、問題集につきましては、上記のとおり紙ベースでの交付はいたしませんので、予めご了承ください。

カリキュラム

権利関係

|

学習項目 |

|

学習項目 |

− |

権利関係出題傾向等のガイダンス |

第14章 |

不動産登記法 |

第1章 |

契約の成立 |

第15章 |

抵当権 |

第2章 |

意思表示 |

第16章 |

多数当事者の債権債務関係 |

第3章 |

制限能力者制度 |

第17章 |

委任 |

第4章 |

代理 |

第18章 |

相殺 |

第5章 |

債務不履行・解除 |

第19章 |

請負 |

第6章 |

条件・期限 |

第20章 |

共有 |

第7章 |

危険負担 |

第21章 |

建物区分所有法 |

第8章 |

弁済 |

第22章 |

債権譲渡 |

第9章 |

時効 |

第23章 |

賃貸借 |

第10章 |

売主の担保責任 |

第24章 |

借地借家法(1) |

第11章 |

相続 |

第25章 |

借地借家法(2) |

第12章 |

物権変動(1) |

第26章 |

不法行為 |

第13章 |

物権変動(2) |

第27章 |

その他権利関係における各種論点 |

宅建業法

|

学習項目 |

|

学習項目 |

- |

宅建業法ガイダンス |

第20章 |

媒介・代理契約 |

第1章 |

宅地建物取引業の意味 |

第21章 |

広告等の規制 |

第2章 |

事務所設置〜開業まで |

第22章 |

重要事項の説明 |

第3章 |

従業者証明書制度 |

第23章 |

供託所等に関する説明 |

第4章 |

免許の申請 |

第24章 |

契約締結時期の制限 |

第5章 |

免許換え |

第25章 |

37条書面 |

第6章 |

免許の基準 |

第26章 |

業務上の規制 |

第7章 |

免許の効力 |

第27章 |

自ら売主制限〜総論 |

第8章 |

変更の届出 |

第28章 |

自ら売主制限(1) クーリング・オフ |

第9章 |

廃業等の届出 |

第29章 |

自ら売主制限(2) 手付の額・性質の制限 |

第10章 |

宅地建物取引主任者 |

第30章 |

自ら売主制限(3) 手付金等の保全措置 |

第11章 |

登録の基準 |

第31章 |

自ら売主制限(4) 損賠賠償額の予定等の制限 |

第12章 |

登録と変更の登録 |

第32章 |

自ら売主制限(5) 自己の所有に属しない物件の契約締結の制限 |

第13章 |

登録の移転 |

第33章 |

自ら売主制限(6) 瑕疵担保責任についての特約の制限 |

第14章 |

死亡等の届出 |

第34章 |

自ら売主制限(7) 割賦販売契約の解除等の制限 |

第15章 |

取引主任者証 |

第35章 |

自ら売主制限(8) 所有権留保等の禁止 |

第16章 |

事務所以外の場所の規制 |

第36章 |

報酬額の制限 |

第17章 |

取引主任者の設置義務 |

第37章 |

監督処分 |

第18章 |

営業保証金 |

第38章 |

罰則 |

第19章 |

弁済業務保証金制度 |

|

|

法令上の制限、税・その他

|

学習項目 |

|

学習項目 |

- |

法令上の制限ガイダンス |

第20章 |

農地法 |

- |

法令上の制限全体構造 |

第21章 |

土地区画整理法 |

第1章 |

都市計画区域・準都市計画区域の指定 |

第22章 |

国土利用計画法 |

第2章 |

都市計画の内容 |

第23章 |

その他の法令制限 |

第3章 |

都市計画の決定手続き |

第24章 |

地価公示法 |

第4章 |

開発行為の規制 |

第25章 |

不動産鑑定評価基準 |

第5章 |

開発行為の規制手続き |

第26章 |

税法の全体構造 |

第6章 |

建築規制 |

第27章 |

不動産取得税 |

第7章 |

その他の都市計画制限 |

第28章 |

固定資産税 |

第8章 |

都市計画事業制限 |

第29章 |

所得税 |

第9章 |

建築基準法とは |

第30章 |

印紙税 |

第10章 |

用途規制 |

第31章 |

登録免許税 |

第11章 |

道路規制 |

第32章 |

贈与税 |

第12章 |

建ぺい率 |

第33章 |

相続税 |

第13章 |

容積率 |

- |

免除科目ガイダンス |

第14章 |

防火・準防火地域 |

第34章 |

住宅金融支援機構 |

第15章 |

敷地面積の最低限度 |

第35章 |

不動産の需給・統計 |

第16章 |

高さ制限 |

第36章 |

景品表示法 |

第17章 |

低層住居専用地域内の規制 |

第37章 |

土地 |

第18章 |

単体規定 |

第38章 |

建物 |

第19章 |

建築確認 |

※第34章〜第38章は音声講義はありません。 |

|

宅地建物取引主任者試験概要について

1.仕事と展望について

宅地建物取引主任者(以下「宅建主任者」という。)は、宅地・建物という国民の重要な財産の取引に際し、専門知識をもって公正・円滑な取引の実現をめざす有資格者です。たとえば契約の際には、宅建主任者がいなければ、契約書への記名・押印ができません。不動産業を営む事業所では、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で宅建主任者をおくことが義務づけられている、不動産関係の会社で必須となる資格といえます。また、宅建試験は「国家資格の登竜門」といわれ、今後キャリアアップを図る皆様には最適の資格といえます。

(参考)宅建主任者にしかできない業務

- 物件に関する重要事項の説明

不動産の取引では、高額な金銭やさまざまな権利が動きます。そこで、宅建主任者はトラブルを回避するために、物件を購入したり、あるいは借りようとするお客様に対し、必ずその契約前に、物件に関する重要な情報を説明しなければなりません。重要事項とは、たとえば物件の所在地や売主(貸主)、土地や建物の用途やその制限、電気・ガス・上下水道の整備状況等のことをいいます。

- 重要事項説明書への記名・押印

重要事項の説明にあわせて、重要事項の内容が記載された「重要事項説明書」に記名・押印をし、交付します。

- 契約書への記名・押印

重要事項の説明で、買主または借主がその内容を了承すれば、いよいよ契約となります。宅建主任者は、契約書の内容に間違えがないかどうか確認をして、記名・押印をします。

2.試験情報

- 試験機関

- (財)不動産適正取引推進機構

- 〒105−0001 東京都港区虎ノ門3−8−21第33森ビル3階

- 試験部TEL:03−3435−8181 http://www.retio.or.jp/

- 受験資格

- なし

- 申込方法

- 試験案内配布期間は7月上旬より。各都道府県の各協力機関が指定した場所で配布される。受験申込は指定された申込場所への郵送、又はインターネットで受付。

- 試験日程

- 10月の第3日曜日

- 試験場所

- 各都道府県にて実施(原則的に、本人が住所を有する都道府県での受験)

- 試験科目

- 民法/宅建業法/都市計画法/建築基準法/農地法/税法等四肢択一50問

- 合格発表

- 11月下旬から12月上旬の合格発表時に合格者には証書が郵送されます。

- 合格率等

- 17.1%(平成18年度:合格者33,191名/受験者193,573名/申込者240,278名)

- 合格年齢

- 最高齢者90歳、最年少者14歳(2005年度)

3.資格情報

- 資格の種類

- 国家資格

- 難易度

- B

- 収入の目安

- 1〜3万円程度(月毎の資格手当)

- 取得までの学習期間(参考)

- 3〜8ヶ月

- 取得にかかる費用(参考)

- 一般的に7万円〜15万円(他校の総合講座等利用の場合)

- 取得後の進路

- 不動産業、建設業、金融業、不動産部門のある企業

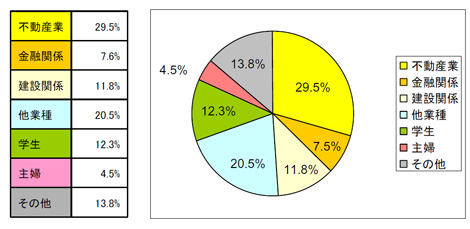

- 合格者職業等

- 宅建は文字通り、不動産に関する資格ですが、合格者の内訳は必ずしも不動産業に携わっている人ばかりではありません。図が示すとおり、不動産関係以外の人が合格者のうち70%以上を占めています。

- 金融、建設関係はもちろんのこと、他業種でも不動産に関する専門知識を要するセクションが多く、また、企業内での資格取得優遇制度や国家資格の登竜門として需要が高いことがうかがえます。さらに最近では学生の人気が目覚しく、不動産鑑定士など他資格へのステップアップとして、就職活動の武器として志す人が多いようです。

宅建主任者になるまで

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

試験データ

試験実施年度 |

2001年 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

2005年 |

2006年 |

受験申込者数 |

204,629人 |

209,672人 |

210,182人 |

216,830人 |

226,665人 |

240,278人 |

受験者数 |

165,104人 |

169,657人 |

169,625人 |

173,457人 |

181,880人 |

193,657人 |

受験率 |

80.7% |

80.9% |

80.7% |

80.0% |

80.2% |

80.6% |

合格点 |

34点 |

36点 |

35点 |

32点 |

33点 |

34点 |

合格者数 |

25,203人 |

29,423人 |

25,942人 |

27,639人 |

31,520人 |

33,191人 |

合格率 |

15.3% |

17.3% |

15.3% |

15.9% |

17.3% |

17.1% |

上記表から合格率がほぼ一定であることがわかります。これは、試験問題の難易度に応じて、合格点が上下に変動することを意味します。難しい問題のときには、合格点は必然的に下がります。

したがって、試験対策は明白であり、受験生の多くが解ける問題および過去問によく出る問題は確実に得点しなければならないことになります。

出題傾向

宅建試験においては、「権利関係」から15問〜16問、「法令上の制限」から9問、「宅建業法」から16問出題されます。50問中実に約8割がこの3科目から出題されることになります。合格には、この3科目を重点的に学習することが必要となります。

また、近年宅建試験が難化しているといわれますが、これは事例問題や、1問の中に2つ以上の知識が問われるといった複合問題が増加したことによります。これらから言えることは、単なる丸暗記では対処できなくなっているということです。

宅建試験合格後の流れ

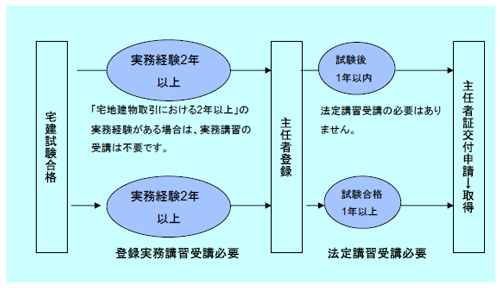

登録実務講習の制度について |

「宅地建物取引主任者資格登録に係る登録実務講習」は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき、一定の機関が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。

宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要です。

実務経験が2年に満たない方は、この講習を終了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができます。

登録実務講習は「通信講座」「演習」「登録実務講習修了試験」で構成されており、本講習を修了するには、「通信講座」及び「演習」の両方を受講し、「登録実務講習修了試験」に合格することが必要です(演習のみの受講はできません。)

平成20年度の日程等詳細につきましては、不動産近代化センター(TEL:03-3986-0246)までお問い合わせください。